- HOME>

- 糖尿病

糖尿病とは?

糖尿病は、血液中のブドウ糖濃度(血糖値)が慢性的に高くなる病気です。

高血糖状態が続くと、全身の血管・心臓・腎臓・神経・眼などに悪影響を及ぼし、様々な合併症を引き起こす可能性があります。糖尿病は生活習慣病の一つとして知られていますが、遺伝的要因や自己免疫疾患など、様々な原因で発症することがあります。早期発見・早期治療が重要で、適切な管理により合併症のリスクを大幅に減らすことができます。

糖尿病の症状

糖尿病の初期段階では、明確な症状がないことが多いため「サイレントキラー」とも呼ばれます。しかし、病状が進行すると以下のような症状が現れることがあります。また、糖尿病は全身の様々な部位へ影響をもたらす可能性があり、特に目(糖尿病網膜症)・末梢神経(糖尿病神経障害)・腎臓(糖尿病関連腎臓病)への影響は、「糖尿病の三大合併症」と言われています。

- 喉の渇き

- 頻尿(特に夜間)

- 疲労感や倦怠感

- 急激な体重減少

- 視力の低下(糖尿病網膜症)

- 傷の治りが遅い

- 手足のしびれ(糖尿病神経障害)

- 体のむくみ(糖尿病関連腎臓病) など

糖尿病の種類と原因

糖尿病は主に以下の三つのタイプに分類されます。

I型糖尿病

主に自己免疫疾患やウイルス感染などが原因で、膵臓からインスリンが正常に分泌されなくなる病態です。主に小児期や若年期に発症しますが、成人でも起こることがあります。

Ⅱ型糖尿病

インスリンの分泌低下や、インスリンの働きが悪くなる(インスリン抵抗性)ことが原因です。生活習慣(過食、運動不足、肥満など)や遺伝的要因が関与しています。生活習慣病としての糖尿病はこのタイプで、糖尿病患者の多くがこのタイプです。

妊娠糖尿病

妊娠中に初めて発見、または発症する糖尿病です。妊娠に伴うホルモンの変化がインスリンの働きを妨げることが原因です。多くの場合、出産後に改善しますが、将来的に2型糖尿病を発症するリスクが高まります。

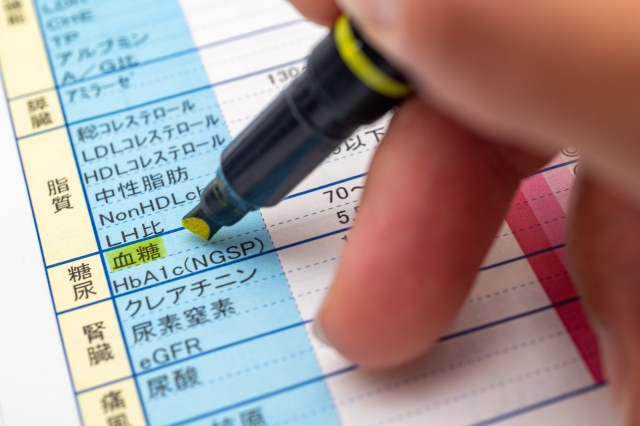

糖尿病の検査

糖尿病の診断では、主に以下の検査結果から総合的に判断します。多くの場合一度だけの検査では診断ができないので、後日再度検査を行います。また、糖尿病の合併症の有無を確認するため、尿検査、眼底検査、神経伝導速度検査なども行われることもあります。

- 空腹時血糖:8時間以上の絶食後の血糖値

- 随時血糖値:食事の時間に関係なく測定した血糖値

- 経口ブドウ糖負荷試験(OGTT):ブドウ糖を飲んだ後の血糖値の変化の指標

- HbA1c:過去1~2か月の平均血糖値を反映する指標

HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)測定器を導入

当院ではHbA1c測定器を導入し、わずか数分で過去1~2か月の血糖値の状態を確認できます。

待ち時間を気にせず、診察時にその場で結果が分かるため、迅速な診断と治療方針の決定が可能です。定期的な測定による糖尿病の的確な管理に努めております。

糖尿病の治療

血糖値のコントロールによる進行抑制と合併症の予防を目的とした治療を行います。

食事療法

適切なカロリーコントロールと栄養バランスの取れた食事を行うことをおすすめします。

運動療法

定期的な運動により、インスリンの効果を向上させ、血糖値のコントロールを助けます。有酸素運動と筋力トレーニングを組み合わせることも推奨します。

薬物療法

患者さんの状態に応じて糖尿病の合併症を予防、あるいは増悪を抑制するための適切な薬剤を選択します。